【日立市の高齢者事情2025】人口・介護・施設の実態を徹底分析|地域の未来と課題を読み解く

はじめに:なぜ今、日立市の高齢者市場を分析するのか

茨城県北部の中心都市「日立市」は、かつて日本の製造業を支えた工業都市として知られています。

しかし近年、この街で最も注目すべき社会変化は「高齢化」です。

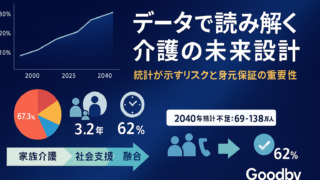

2025年現在、日立市の高齢化率は約34.9%。

これは全国平均(29.1%)を大きく上回る数値であり、3人に1人が65歳以上という「超高齢社会」に突入しています。

さらに、2040年には高齢化率39.7%と予測され、2.5人に1人が高齢者になる時代が目前に迫っています。

こうした変化は、介護・医療・住まい・地域のつながりのすべてに影響を与えています。

本記事では、最新統計をもとに日立市の高齢者市場を多角的に分析し、「現状の課題」「今後のニーズ」「地域に求められる支援の方向性」について詳しく解説します。

1. 日立市の人口構造と高齢化の実態

日立市の総人口は約16万人(2025年4月時点)。

1990年代には20万人を超えていましたが、製造業の縮小と若年層の県外流出により減少が続いています。

2015年から2020年にかけての人口減少率は−5.7%。

この間も高齢者人口は増加し続け、結果として高齢化率が急上昇しています。

日立市の高齢者人口はおよそ56,000人、そのうち75歳以上が約31,000人。

つまり、介護・医療の主対象層が市人口の2割近くを占めている計算です。

市内でも地区ごとに差があり、旧市街地では高齢化率が40%を超えています。

逆に郊外のでは若年層が比較的多く、二極化が進行。

この構造は「買い物・通院・生活支援の地域偏在」という課題を生み出しています。

2040年には総人口が約12.9万人へ減少し、高齢者人口が約5.1万人(39.7%)に達すると推計されています。

この頃には生産年齢人口(15〜64歳)が現在の約8万人から6万人を切る見通し。

つまり、支える側が減り、支えられる側が増える構造が確実に進みます。

2. 高齢者世帯の特徴と生活課題

日立市の総世帯数は約76,000世帯。

そのうち高齢者世帯が約36,000世帯(47%)を占めます。

さらに、一人暮らし高齢者が約17,000世帯と推定され、夫婦のみ世帯を含めると約3世帯に1世帯が単身・二人暮らしの高齢者世帯です。

これは、かつての「家族介護モデル」が崩れ、支援が必要な独居高齢者が増えていることを示します。

特に80代・90代の女性独居世帯が増加しており、夜間転倒・認知症・孤立死などのリスクも高まっています。

高齢世帯の主な収入は年金で、月額平均10〜14万円程度が最多。

医療費・介護費・家賃を合わせると月20万円近く必要になる場合もあり、「老後破産」「年金では足りない」という現実的な不安が増えています。

特養(特別養護老人ホーム)などの公的施設は安価ですが、入居まで1〜2年待ちが一般的。

一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は月15〜25万円程度と、経済的なハードルが高い。

この「価格と需要のギャップ」が、地域での新しい支援モデルを必要としています。

3. 介護・医療の供給構造と地域課題

日立市には現在、特別養護老人ホーム約14施設、有料老人ホーム約40施設、サ高住約30棟、グループホーム約20施設、老健6施設があります。

待機期間の長さと医療対応力の不足は、日立市の大きなボトルネック。

特に透析や胃ろうなどの医療処置が必要な方の受け入れ先が限られています。

茨城県全体で2025年に約1万5,000人の介護職員が不足すると予測されています。

日立市も例外ではなく、若年層の県外流出、非正規雇用の多さ、介護報酬の低さが人材確保を困難にしています。

今後は外国人材・デジタル支援ツール・地域ボランティアの活用が不可欠です。

急性期病院からの退院が早まり、「退院即施設入居」のケースが増えています。

しかし、医療情報の共有や連携ルートが十分でなく、48時間以内に入居先を確保できないケースも少なくありません。

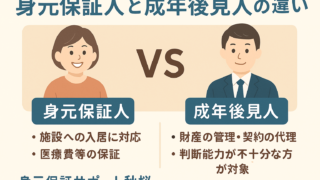

この「病院→施設→在宅」の中継点に位置するコーディネーター(入居相談・身元保証の専門職)の役割が年々重要になっています。

4. 行政施策と地域包括ケアの方向性

日立市の第9期高齢者保健福祉計画(2024〜2026)では以下の5つを重点項目としています。

- 地域包括ケアの深化

- 認知症施策の推進

- 介護予防・フレイル対策

- 成年後見制度の普及

- ICT・ロボット導入による生産性向上

特に地域包括ケアシステムでは「医療・介護・予防・住まい・生活支援」の5領域を一体的に提供することを目指しています。

ただし、介護保険制度は「生活援助・身体介護」などに限定されており、契約や保証、死後の手続きなどは対象外。

つまり、制度外の領域に対しては民間事業者の介入が必要です。

この制度の“隙間”を埋める形で、「身元保証」「入居相談」「死後事務委任」などの支援サービスが拡大しています。

5. 日立市における高齢者支援ニーズの構造

老人ホームへの入居を阻む5大要因は以下の通りです。

- 保証人がいない

- 医療対応が難しい

- 費用が合わない

- 介護度が条件と合わない

- 空きがない

特に「保証人不在」は深刻です。

家族が遠方に住んでいたり、子どもがいなかったりと、サインをもらえないケースが増加。

施設側もリスク回避のため契約を断る傾向があり、保証代行や委任サービスの需要が高まっています。

日立市内のケアマネジャーや病院ソーシャルワーカーからは、「退院後の行き先が見つからない」「保証人がいない」「契約に立ち会えない」などの声が多数寄せられています。

これらの課題を一括で解決できる事業体が、地域で求められています。

6. 市場構造の分析

保証人不要で入居したい、医療依存度の高い高齢者を支援したい、費用を抑えたい――こうしたニーズに対し、現状の制度や施設側の慣行が障壁となっています。

しかし、ここにこそ新しいチャンスがあります。

特に「退院48時間以内の入居支援」「保証人不要の入居支援」「死後手続き支援」の3領域は行政もカバーできない実務領域であり、地域型事業者の参入余地が大きいです。

7. 「秋桜」モデルにみる地域連携の形

株式会社Good Byが展開する

高齢者住宅相談センター秋桜(入居相談)

身元保証サポート秋桜(保証・死後事務)

は、この地域特性に即した支援モデルです。

施設探しから契約・引越し・生活支援・死後事務までを一貫して支援する仕組みは、“家族に代わる新しい安心”として地域の専門職からも注目されています。

行政だけでは支えきれない部分を民間が柔軟に補完し、「人の関係性で支える福祉」を地域の中に再構築すること。

それこそが今、日立市が次の10年で目指すべき方向性です。

8. 日立市高齢者市場の未来予測(2040年まで)

総人口は12.9万人へ減少、高齢化率は40%目前。

介護・医療職不足は今後10年間で48万人規模(全国推計)。

一方、高齢者サービス市場は拡大。

在宅支援、見守り、死後事務などの民間需要が急増しています。

今後は「制度×民間×地域コミュニティ」のハイブリッドモデルが鍵。

民間が地域包括の一角として機能する時代が本格的に到来します。

結論:地域で生まれる“新しい支え合いの形”

日立市は「高齢化先進都市」です。

しかしそれは同時に、「地域で支え合うモデルを創出するチャンス」でもあります。

介護・医療・保証・死後支援を横断的に結ぶことで、「身寄りがなくても安心して暮らせる街」を実現できる。

私たち秋桜は、制度では届かない「関係の支援」を軸に、これからも日立市の高齢者支援の最前線で伴走していきます。

投稿者プロフィール